スコアよりもクリアや長い生存が基準。

バージョンアップで仕様が変わる可能性がある。この記事は2023年8月15日最新、Version. DEMO 0.5時点のもの。

結論

- 障害物のない場所へ行く

- 経験値回収を優先する

- 武器強化優先

- 相手を倒せないと詰む

- 回復手段が必要

- ぬいぐるみ+ただのばんそうこう+他回復手段が安定

- ノックバックがあると安心

- ヒット数制限のない武器が強い

- 攻撃にできるだけ多くの敵をまきこむ

詳細解説

障害物のない場所へ行く

ホロメンは障害物にぶつかるけど敵はすり抜けるので、ただただ不利。ホロキュアに慣れるまでの死因上位は『障害物にひっかかった』こと。

広い場所へ移動し、そこから離れすぎないように立ち回ると生存率UP。Stage1ならスタート地点から右下、Stage2でも右に少し進んだ場所が広い。

お気に入りの場所を見つけよう。

経験値回収を優先する

ファンを倒しても経験値を回収しないと強くならない。逃げ回るより狭い範囲で戦った方が効率的。

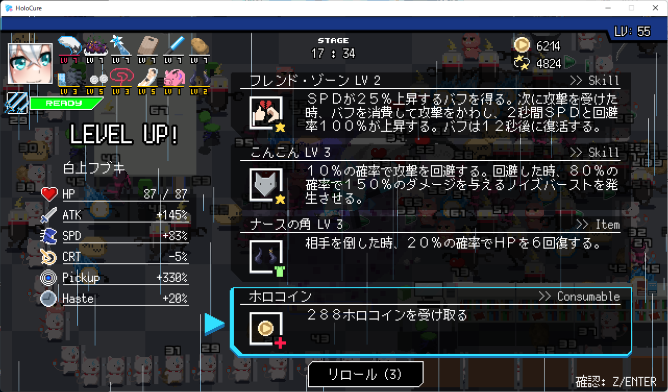

回復手段が必要

回復・シールド・ダメージ無効・ノックバックがそろえば、かなり生存率が向上する。

おすすめアイテム・スタンプ

ぬいぐるみ:受けたダメージの反映がゆっくりになる。

ただのばんそうこう:受けたダメージを徐々に回復。

ライフスティールスタンプ:攻撃時にHPを回復

鶏羽:HPが0になった時に復活する(レベルに応じて回数アップ。回数上限あり)

ぬいぐるみでダメージをゆっくり受けている間にライフスティールスタンプ効果とただのばんそうこうで回復すれば復帰できる。間に合わなければ鶏羽で復活。

上記がそろっていればやられにくい。不死にはならないため、回避できる攻撃は回避すべし。

他、難易度が大きく下がるアイテム

下記もあればさらに安定する

ウーバーシープ:定期的に食事アイテム投下。

ヘッドホン:確率でダメージを無効化し、ファンを吹き飛ばす。

抱き枕:ダメージ吸収シールド。一定間隔でシールド値が回復する。

ナースの角:ファンを倒すと確率でHP回復。

ノックバックがあると安心

敵に密着されると連続でダメージを受けて1秒ともたず死んでしまうこともあります。

敵を吹き飛ばすノックバック性能付き武器があると安心。下記はその一例

スパイダー・クッキング ※要Lv7

まな板 ※胸が小さいほど強い

バランスボール ※胸が大きいほど強い

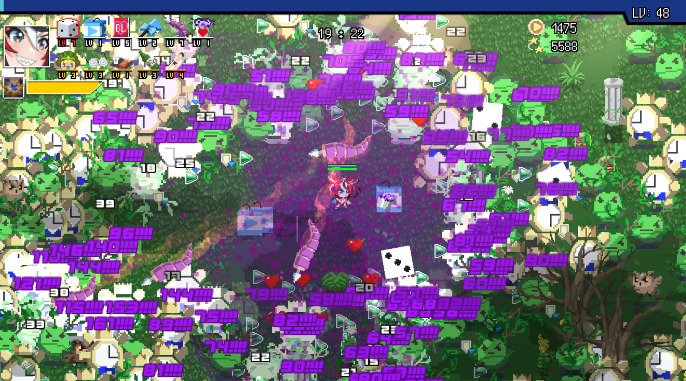

ヒット数無制限の武器が強い

たとえば「BL本」は何度か敵に当たると消えてしまい、再発動にも時間がかかるので単品では心もとない。敵が少なくて強いシチュエーションは少ないので、多くの敵にまとめてダメージを与えたい。

その点で、「エリート溶岩バケツ」や一伊那尓栖・森カリオペたちの「通常攻撃」は範囲内なら無制限の数の敵を倒せて強力。「サイコアックス」や「はめるタイプのあさココ」なども武器レベルを上げるとヒット数制限がなくなる。

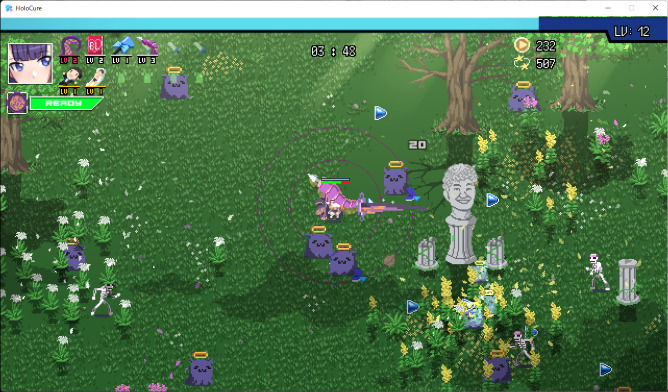

逃げるときこそ攻撃

敵に囲まれてピンチな時によく生き延びた手順

- 近くの手薄な場所を探す(最悪、数体にぶつかりながら走り抜ける)

- 少しでも敵へ攻撃を当てて、道を広くする

- 新たに出現した敵を倒すか、かわしながら逃げ、距離が取れたら追手に攻撃

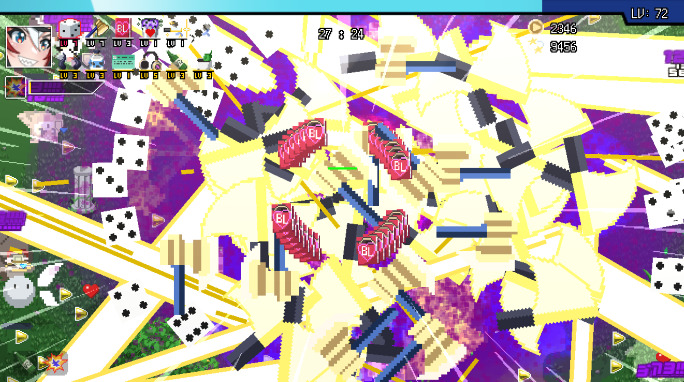

↓逃げ道のある左下へ攻撃しながら進めるシチュエーション

正面の道を切り開くのに強い武器は、「ドラゴンファイア(はめるタイプのあさココ+ファンビーム)」。後ろを向きながら道を切り開きやすいのは「まな板」。

IRySやアメリアは正面への突破力が高く、ドラゴンファイアとメイン武器を併用すると正面へ風穴を開けやすい。

ギミック対策

「!」が出てから出現するものをこのサイトではギミックと呼んでいる。

【ホロキュア】基本操作と、向き固定のやり方&小技【独自攻略】にも記載。

突進ギミック・自分狙い弾幕の回避

自分がいる場所を正確に狙ってくる「自機狙い」の弾は大きく動かず、赤いラインのすぐ隣へ移動するような「ちょん避け」が基本。

↓走り回らず、一歩左でズレるだけでいい。無駄な動きを減らしたほうが連続ギミックにも対応しやすい。

数歩動くだけだと突進も直線的になり、連続突進も回避しやすくなります。(=大きく動くと複数の相手が突進してくる範囲が広くなり、回避しにくくなる。)

ギミックと違う相手に近づかれているとむずかしいので、 スパイダー・クッキングや

スパイダー・クッキングや![]() BL本、

BL本、![]() サイコアックスなどで近づける敵を減らしておくとちょん避けですませやすいです。

サイコアックスなどで近づける敵を減らしておくとちょん避けですませやすいです。

相手に囲まれるギミックに対応できない場合

左右や全方向から大量の相手がすきまなく迫ってくるギミック。

囲んでくる相手から受けるダメージはかなり低いので、囲まれてやられるようならダメージを受けながら一直線に走り抜けたほうが少ないダメージですみます。ギミックでもATKが高い相手もいるため注意。

まとめ

- 障害物のない場所へ行く

- 経験値回収を優先する

- 武器強化優先

- 相手を倒せないと詰む

- 回復手段が必要

- ぬいぐるみ+ただのばんそうこう+他回復手段が安定

- ノックバックがあると安心

- ヒット数制限のない武器が強い

- 攻撃にできるだけ多くの敵をまきこむ

ダウンロードはこちら

ホロキュアのダウンロードはこちらから(下記、製作者Kay Yu様のツイートと同じリンク先です)

他の記事も気になるものがあればぜひチェックしてね